La cumbre sobre biodiversidad COP16 se detuvo abruptamente después de que los países no alcanzaran un consenso sobre la creación de un nuevo fondo durante una gigantesca sesión plenaria final de 10 horas.

Los países debatieron durante toda la noche del viernes en Cali, Colombia, en un intento de sacar adelante los numerosos puntos de la agenda de la COP16.

Pero, a medida que las conversaciones se prolongaban hasta el sábado por la mañana, un gran número de delegados de países en desarrollo se vieron obligados a tomar vuelos de regreso a casa, dejando a las partes sin el “quórum” necesario para alcanzar un consenso sobre asuntos clave.

Los países lograron llegar a un consenso sobre un nuevo mecanismo de reparto de beneficios para los recursos genéticos – conocido como “fondo de Cali” – tras largas discusiones y cambios de última hora en el texto propuestos por India para proteger los derechos soberanos.

Las naciones también acordaron un nuevo órgano permanente para los pueblos indígenas, que les permitirá por primera vez asesorar y ofrecer directamente su punto de vista en las COPs sobre biodiversidad.

Sin embargo, la difícil tarea de crear un nuevo fondo en el marco de la COP – y el último punto de la agenda referente a un nuevo marco para supervisar los avances de los países para detener la pérdida de biodiversidad – deberán volver a tratarse en las reuniones intersesionales el año que viene.

Las conversaciones se vieron ensombrecidas por la falta de avances en la aplicación del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, el histórico “Acuerdo de París para la naturaleza” alcanzado en la COP15 de Montreal en 2022.

Una investigación conjunta de Carbon Brief y The Guardian reveló justo antes de la apertura de la cumbre que la gran mayoría de los países incumplieron el plazo para presentar nuevos planes sobre cómo cumplirán los objetivos del marco antes de la COP16.

Al final de la cumbre, sólo 44 de 196 partes – el 22% – habían presentado nuevos planes de biodiversidad.

Algunas naciones megadiversas y grandes economías afirmaron que no tuvieron el tiempo necesario para poner en marcha planes, mientras que los países en desarrollo afirmaron que no recibieron el financiamiento requerido para elaborar nuevos compromisos.

A continuación, Carbon Brief ofrece un resumen y análisis en profundidad de algunos resultados clave de la COP16, traducidos al español de nuestro texto original en inglés. (Para ver nuestro resumen y análisis completo, consulta nuestra versión en inglés.)

- Negociaciones formales

- Compromisos nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs) y revisión global de NBSAPs

- Revisión global

- Financiamiento

- Nuevo fondo y mechanismo financiero

- Lucha por los 20,000 millones de dólares

- Financiamiento privado e innovador

- Información sobre secuencias digitales

- Marco de supervisión

- Artículo 8(j)

Negociaciones formales

Compromisos nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs) y revisión global de NBSAPs

La COP16 fue la primera cumbre sobre biodiversidad desde que las naciones firmaron a finales de 2022 un acuerdo histórico llamado Marco Mundial para la Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es detener e revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. A menudo se describe como el “Acuerdo de París para la naturaleza”.

Como parte del GBF y sus documentos subyacentes, los países acordaron presentar nuevas promesas nacionales sobre biodiversidad, conocidas como estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad (NBSAPs en inglés) “antes” de la COP16, que comenzó el 21 de octubre.

Las nuevas NBSAPs debían esbozar cómo los países implementarán los objetivos y metas del GBF dentro de sus fronteras.

Por ello, la publicación de nuevas NBSAPs fue considerada por muchos como una prueba clave para ver si los países están tomando medidas para garantizar la reversión de la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030.

Durante el último año, Carbon Brief ha seguido de cerca la publicación de nuevos NBSAPs. Un puñado de países europeos, entre ellos España, Irlanda y Francia, fueron los primeros en publicar sus nuevas NBSAPs en 2023 y principios de 2024.

En los meses previos a la COP16, los avances fueron lentos. En septiembre, apenas un mes antes de la COP16, sólo 19 de las 196 partes habían publicado nuevas NBSAPs.

Justo antes de la cumbre de octubre, Carbon Brief publicó una investigación junto con The Guardian en la que se concluía que el 85% de los países – 170 de 196 partes – no cumplirían el plazo para presentar nuevas NBSAPs antes de la COP16.

Entre ellos, 12 de los 17 “países megadiversos“, que en conjunto albergan el 70% de la biodiversidad mundial. (Estados Unidos es un país megadiverso, pero no forma parte del CDB).

Carbon Brief y The Guardian hablaron con varias economías importantes y naciones megadiversas sobre los motivos por los que no pudieron cumplir el plazo.

Países megadiversos como Brasil y Colombia afirmaron que el plazo dado para elaborar las nuevas NBSAPs no fue suficiente para consultar adecuadamente a todas las partes interesadas y a los grupos indígenas; India aludió a las dificultades para trasladar los objetivos a un contexto local; y el Reino Unido culpó a los múltiples cambios de poder, tanto en Escocia como a nivel nacional.

Por otra parte, muchos países en desarrollo afirmaron que la falta de financiación oportuna del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), uno de los principales fondos multilaterales para el medio ambiente, les había impedido elaborar nuevas NBSAPs.

Varias partes publicaron nuevas NBSAPs durante la cumbre, justo después de la fecha límite. Entre ellas, el país anfitrión de la COP16, Colombia, así como Alemania, Irán, Venezuela, Perú, India, Tailandia, Tanzania, Vietnam, Argentina y Países Bajos.

Al término de la cumbre, el 2 de noviembre, 44 de las 196 partes habían elaborado nuevas NBSAPs.

Según el GBF y sus documentos subyacentes, a los países que “no estaban en condiciones” de cumplir el plazo para enviar sus NBSAPs antes de la COP16 se les pidió que, en su lugar, presentaran objetivos nacionales.

Estas propuestas se limitan a enumerar los objetivos de biodiversidad a los que aspiran los países, sin un plan de acompañamiento sobre cómo alcanzarlos.

Al final de la cumbre, unas 119 partes habían elaborado objetivos nacionales.

Esto incluía a muchos países en desarrollo. Bernadette Fischler Hooper, directora de defensa global de WWF, declaró a Carbon Brief que esto demostraba la voluntad de los países en desarrollo de aplicar los objetivos del GBF, a pesar de no disponer de los fondos necesarios para elaborar las NBSAPs.

Una de las principales tareas de los negociadores en Cali fue decidir cómo avanzar después de que la mayoría de los países no presentaran nuevas NBSAPs antes de la cumbre.

Al final de la cumbre se adoptó un nuevo texto de decisión sobre las NBSAPs.

El texto “insta” a los países que aún no lo hayan hecho a que publiquen nuevas NBSAPs “lo antes posible”. (En términos lingüísticos de la ONU, “insta” es más fuerte que “invita” o “alienta”, pero no tanto como “solicita” o “instruye”).

Carbon Brief entiende que, durante las negociaciones del texto, el Reino Unido planteó la idea de fijar un plazo “lo antes posible y a más tardar en octubre de 2025”.

(Octubre de 2025 es la fecha de la próxima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, “la sala no parecía entusiasmada” con la propuesta del Reino Unido, según una persona con información privilegiada, ya que muchas partes opinaban que “tan pronto como sea posible” debía interpretarse como algo inmediato.

Fischler Hooper declaró a Carbon Brief que esperaba que el lenguaje dijera “lo antes posible, pero no más tarde de finales de 2025”, y añadió:

“En general, tener un plazo claro es bueno para que los países rindan cuentas. “Tan pronto como sea posible” se entiende comúnmente como “realmente muy pronto” y sólo podemos esperar que las partes también lo vean así”.

En reconocimiento de las dificultades de los países en desarrollo para elaborar nuevas NBSAPs, el texto también “solicita” al FMAM que “proporcione apoyo oportuno a todas las partes elegibles, en consonancia con las circunstancias y necesidades nacionales, previa solicitud, para permitirles” publicar nuevas NBSAPs.

Revisión global

El GBF y sus documentos subyacentes también establecen un plan sobre cómo deben revisarse y supervisarse los planes de biodiversidad de los países.

Según estos documentos, las partes deben presentar reportes nacionales con los indicadores principales acordados en 2026 y 2029. (Véase: Marco de seguimiento).

En la COP16 y en las “siguientes COPs”, se debería llevar a cabo un análisis global de las “NBSAPs, incluyendo los objetivos nacionales” para evaluar el progreso hacia la consecución del GBF.

Después deberá realizarse una “revisión global”, dice la sección J del GBF. Se trata de un elemento que, según los observadores, podría ser clave para la implementación. El documento subyacente dice que esta revisión global debería realizarse en la COP17 en 2026 y en la COP19 en 2028.

Tras las revisiones globales, habrá “revisiones voluntarias entre pares”, según el GBF, tras las cuales los países “podrán tener en cuenta el resultado de las revisiones globales en futuras revisiones e implementación de sus” NBSAPs y objetivos nacionales.

En Cali, los negociadores se encargaron de perfilar los detalles de cómo debería funcionar este proceso de revisión.

Hacia el final de la cumbre, elaboraron un nuevo texto en el que se deciden los detalles para la revisión global en la COP17 y la COP19.

El texto “decide” que la revisión global “culminará en una decisión o decisiones de las COPs, incluyendo cualquier recomendación, según sea necesario, para identificar y abordar los desafíos en el avance colectivo de la implementación, incluyendo los medios de implementación”.

Especifica que la revisión global “debe centrarse en evaluar el progreso colectivo y que la revisión se llevará a cabo de manera facilitadora, no intrusiva y no punitiva”. Añade que la revisión debe ser un “proceso impulsado por las partes”.

El texto también dice que la revisión global debe basarse en los informes nacionales, el asesoramiento de los órganos subsidiarios y un “informe global” sobre el “progreso colectivo” de los países en el cumplimiento de los objetivos de biodiversidad.

Este informe global “se basará en los datos y la información facilitados por las partes y en la mejor información científica, técnica y tecnológica disponible revisada por expertos, así como en los conocimientos tradicionales a los que se haya tenido acceso con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

El texto no establece claramente cómo los países tendrán que responder a la revisión global, más allá de “recordar” la decisión del GBF de que los países “podrán” revisar sus EPANB en respuesta.

Un observador que siguió de cerca las negociaciones describió la omisión de cualquier tipo de seguimiento de la revisión global como una “preocupación principal”, según declaró a Carbon Brief:

“Las partes deben ser mucho más claras sobre lo que harán en respuesta a los resultados de la revisión global”.

El observador añadió que el texto final “reducía significativamente el número de aportaciones a la revisión global”, dejando poco margen a la sociedad civil para expresar sus preocupaciones.

Además, el texto de la revisión global carece de cualquier mención a “supervisión política de alto nivel”, que podría haber ayudado a involucrar a los países en la aplicación, añadió el observador.

Estaba previsto que el texto de revisión global se adoptara al final de la última sesión plenaria de la COP16. Sin embargo, tras 10 horas de negociaciones, un gran número de delegados de países en desarrollo se vieron obligados a tomar vuelos de vuelta a casa, dejando a las partes sin el “quórum” necesario para continuar. El texto tendrá que volver a examinarse en las reuniones intersesionales el año que viene.

Financiamiento

El financiamiento fue la “lucha” principal de la COP16, con profundas divisiones entre países desarrollados y en desarrollo.

Poco antes de las 8:30 de la mañana del sábado, los países llegaron a un punto muerto en la creación de un nuevo fondo mundial para la biodiversidad bajo la gobernanza de la COP, que había sido una demanda clave de los países en desarrollo.

Como una revisión solicitada reveló que la COP ya no alcanzaba el quórum, los debates sobre los contornos y la gobernanza de este fondo se reanudarán en una nueva sesión de la COP16, que probablemente se producirá paralelamente a las conversaciones intersesionales del próximo año.

Aunque el fracaso a la hora de establecer un nuevo fondo general decepcionó a los países en desarrollo, la presidencia colombiana intentó en el último minuto que se estableciera el fondo. El proyecto de decisión publicado a las 3:30 de la madrugada también incluía una de las prioridades clave de la presidencia para la conferencia – el reconocimiento de las elevadas cargas de la deuda existente. Todo ello a pesar de la oposición de los países deudores, como China.

El texto final del proyecto de decisión sobre movilización de recursos “toma nota” de los esfuerzos para acelerar la reforma del sector financiero internacional y pide que se revise cómo está afectando la crisis mundial de la deuda a la acción en favor de la biodiversidad.

Reaccionando al texto final, Oscar Soria de la Iniciativa Común, dijo:

“Movilizar financiamiento suficiente para alcanzar los objetivos de biodiversidad ha sido un problema importante durante 30 años. Hemos visto un liderazgo insuficiente por parte de los países más ricos: la UE y Francia en particular, Canadá, Suiza, Japón, Reino Unido, pero también China.

La presidencia colombiana estaba presionando para que se incluyeran temas importantes en las conversaciones, como la deuda soberana, y presentó una lista bastante exhaustiva de formas de explorar el financiamiento para la biodiversidad. [Pero] el estado de desconfianza entre los países en desarrollo y los desarrollados, y las decisiones tomadas por la ministra Muhamad sobre cómo organizó el proceso, hicieron que las negociaciones fueran muy desafiantes en las últimas horas”.

Lim Li Ching, de la Red del Tercer Mundo, declaró a Carbon Brief:

“El Norte [global] mantiene el statu quo. El [sur global] consigue un proceso.

“La negativa de las naciones ricas a considerar un fondo específico para ayudar a financiar la acción sobre biodiversidad en las naciones más pobres ha aumentado la desconfianza y retrasado los avances en su aplicación. La movilización de recursos tendrá que estar en la cima de la agenda cuando se reanude la COP16”.

Las conversaciones de Cali fueron una prueba de fuego para comprobar si los países habían cumplido sus compromisos de financiar los ambiciosos objetivos del GBF: movilizar “al menos $200,000 millones de dólares anuales” para la conservación de la biodiversidad a 2030 procedentes de “todas las fuentes”: nacionales, internacionales, públicas y privadas.

De ellos, se espera que los países desarrollados – junto con otros que “asuman voluntariamente” sus obligaciones – “aumenten sustancial y progresivamente” sus flujos de financiamiento internacional para la naturaleza “hasta al menos $20,000 millones de dólares por año para 2025, y hasta al menos $30,000 millones en 2030”, señala el texto del GBF.

Hace dos años, la presidencia china aprobó rápidamente un paquete financiero como parte del acuerdo de la COP15, a pesar de las protestas de los países en desarrollo. (Véase el resumen exhaustivo de Carbon Brief sobre los principales resultados de la COP15).

Este final aún estaba fresco en las mentes de los países desde el primer día de la cumbre, cuando las conversaciones en torno a la movilización de recursos y la financiación se agruparon, junto con otras cuestiones delicadas, en un grupo de trabajo.

Nuevo fondo y mechanismo financiero

En la fase previa a la COP15, los países en desarrollo, entre ellos Sudáfrica, apoyaron el llamado de Brasil en favor de un nuevo fondo para la naturaleza regido por la COP. En Montreal, los países aceptaron un fondo provisional – el Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad (GBFF, por sus siglas en inglés) – auspiciado por el Fondo Mundial para el Ambiente (FMAM).

Hasta septiembre de este año, siete países desarrollados habían aportado un total de menos de $250 millones de dólares al GBFF. El texto de la decisión de la COP16 sobre el mecanismo financiero, que no fue aprobado, señala que “varias [p]artes elegibles aún no han accedido al apoyo del FMAM, en particular para la revisión y actualización de las estrategias nacionales de biodiversidad”.

El primer día de la COP16, Zimbabue, en nombre de África, y Brasil, en representación de los países megadiversos, reavivaron la lucha por un nuevo fondo independiente del FMAM. En su intervención, Zimbabue calificó de “aparentemente ilusoria” la expectativa de que los países desarrollados cumplieran el objetivo de los $20,000 millones de dólares, pero afirmó que aún podría alcanzarse “dependiendo de lo que decidamos en esta COP16”.

Dos días después, los copresidentes publicaron un documento oficioso de 98 páginas en el que se recogía lo que los países querían para la financiación de la biodiversidad en los próximos cinco años hasta 2030. Los documentos oficiosos son documentos informales que reúnen opiniones divergentes mientras las partes intentan alcanzar un consenso jurídico. Los documentos oficiosos no suelen atribuir explícitamente las posturas de los países, pero en éste se incluía el nombre de cada país junto a su lista de deseos para una nueva estrategia de recursos.

En sus aportaciones al documento oficioso y en otros documentos, los países desarrollados, como Australia, Japón, la UE y otros, se opusieron a un fondo totalmente nuevo. Muchos sugirieron que se omitieran las referencias a los artículos 20 y 21 del CDB, que tratan de la equidad. También se resistieron a incluir una actualización de sus compromisos con el GBFF.

El “Día de financiamienton” de la COP16, celebrado el 28 de octubre, fue testigo de intentos e iniciativas para desbloquear la situación de los recursos. Siete países, entre ellos Nueva Zelanda, Francia y Austria, así como Quebec – el primer gobierno subnacional en hacerlo – prometieron $163 millones de dólares en total al GBFF, lo que eleva el fondo a $396 millones de dólares.

Los países, observadores y la sociedad civil reaccionaron bruscamente al anuncio.

“Estamos hablando de millones que se han comprometido… Pero lo que esperamos son miles de millones”, declaró a Reuters Irène Wabiwa Betoko, de Greenpeace.

Brian O’Donnell, de Campaign for Nature, declaró a Carbon Brief que “al menos estos $163 millones de dólares son subvenciones y no préstamos”.

A medida que la COP16 se acercaba a su fin, el futuro del nuevo fondo parecía cada vez más incierto. Tras ocho sesiones del grupo de contacto sobre movilización de recursos y el mecanismo financiero (copresidido por Ines Verleye, de Bélgica, y Patrick Luna, de Brasil), las negociaciones pasaron directamente a reuniones a puerta cerrada con ministros y jefes de delegación.

El viernes 1 de noviembre, último día previsto de la COP16, la presidencia colombiana hizo público un proyecto de texto de decisión que proponía aplazar los debates sobre un nuevo instrumento de financiación hasta discusiones intersesionales después de la COP16, sin dar muchos más detalles.

A las 3:30 de la madrugada del sábado, ya bien entrado el tiempo extra, la presidenta de la COP16, Susana Muhamad, alertó a los cansados delegados sobre un nuevo proyecto de texto de decisión relativo a la movilización de recursos. En un giro inesperado, el documento contenía una propuesta para establecer un nuevo fondo mundial para la biodiversidad bajo la gobernanza de la COP para la COP30.

Sin embargo, la aprobación del texto se vio impedida por la falta de quórum de la COP.

Lucha por los 20,000 millones de dólares

Una de las principales tensiones de la COP16 fue el compromiso del GBF de que los países desarrollados movilizaran colectivamente “al menos” 20.000 millones de dólares al año de aquí a 2025 para cubrir progresivamente el déficit de financiación de la biodiversidad de

$700,000 millones de dólares de aquí a 2030.

En Cali, a dos meses de 2025, no estaba claro si los países desarrollados acabarían cumpliendo este objetivo, ya que casi todos ellos estaban muy lejos de alcanzar su “parte justa”. (Véase: Artículo en profundidad de Carbon Brief sobre financiamiento de la biodiversidad y acciones justas).

Según los datos más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países desarrollados, incluido EE.UU., aportaron $12,100 millones de dólares a la financiación de la biodiversidad en 2022. Además, sólo $3,800 millones de ese financiamiento se destinaron específicamente a la biodiversidad.

El miércoles 30 de octubre, los ministros de 20 países en desarrollo hicieron pública una declaración en la que instaban a los gobiernos del Norte a cumplir y superar el objetivo de los $20,000 millones de dólares y a crear un grupo de trabajo de ministros de finanzas y medio ambiente para conseguirlo a tiempo.

La Alianza Ministerial para la Ambición de la Financiación de la Naturaleza estuvo formada por Burkina Faso, Camboya, Camerún, Dominica, Etiopía, Gambia, Granada, Guinea, Costa de Marfil, Liberia, Madagascar, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Samoa, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Togo, Vanuatu y Zambia.

Financiamiento privado e innovador

Los intentos de desbloquear el financiamiento comenzaron desde el principio de la COP16, principalmente a través de iniciativas financieras privadas e “innovadoras”: desde créditos a la biodiversidad hasta taxonomías y bonos verdes y fondos híbridos especiales.

Los créditos a la biodiversidad fueron uno de los mecanismos que recibieron un mayor impulso por parte de la sociedad civil en la COP16. (Véase el artículo de Carbon Brief sobre las compensaciones por biodiversidad).

A los observadores del CDB desde hace tiempo les sorprendió su resurgimiento en los dos últimos años. Neth Daño, director para Asia del colectivo de investigación ETC Group, dijo a Carbon Brief:

“En 2010 mataron la idea de los créditos a la biodiversidad. Nadie pensó que volverían como un zombi”.

El 28 de octubre, el Grupo Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad lanzó su marco de principios de “alta integridad” para los mercados de biodiversidad, apoyado por Francia y el Reino Unido. Los principios fueron calificados de “extremadamente problemáticos” por el Observatorio de Finanzas Verdes, un thinktank sobre finanzas sostenibles.

Por su parte, el Fondo de Financiación de los Bosques Tropicales, liderado por Brasil, recibió el respaldo de Colombia y EAU, así como de Malasia, Indonesia, RDC y Ghana. El fondo pretende recaudar $125,000 millones de dólares para las seis naciones con selvas tropicales – apodadas la “Opec de las selvas tropicales – mediante la reinversión de préstamos a largo plazo de seis países desarrollados: Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia.

Aunque la movilización de recursos de “todas las fuentes” fue el único punto de consenso entre las partes en las negociaciones financieras, el énfasis en el financiamiento privado e “innovador” fue criticado por los países en desarrollo.

En una rueda de prensa el 30 de octubre, la ministra de Medio Ambiente de la RDC, Ève Bazaiba, condenó a los países desarrollados por no cumplir sus compromisos. También defendió el Lion’s Share Fund, que espera recaudar fondos de empresas y marcas que utilicen la biodiversidad en sus logotipos y publicidad.

Información sobre secuencias digitales

De todas las vías de negociación, la información digital de secuencias (DSI) fue una de las más esperadas en la COP16.

DSI es un término utilizado en las conversaciones internacionales para referirse a la información genética de plantas y animales.

Esta información genética suele obtenerse de plantas y animales de países en vías de desarrollo ricos en biodiversidad por empresas con sede principalmente en el norte global, quienes la utilizan para fabricar productos como medicamentos, cosméticos y alimentos.

Por ello, los países en desarrollo llevan mucho tiempo reclamando la creación de un mecanismo internacional que garantice que los beneficios de la DSI se reparten equitativamente entre los habitantes de los lugares donde se descubrieron los recursos, incluidos los grupos indígenas.

Aunque en la COP15 de Montreal ya se habían establecido un fondo y un mecanismo para compartir los beneficios de la DSI, aún quedaban muchas lagunas importantes sobre cómo funcionarían ambos antes de que pudiera ponerse en marcha formalmente.

Este trabajo se delegó en un “grupo de trabajo ad hoc de composición abierta” sobre DSI, que se reunió dos veces para resolver las cuestiones pendientes.

A principios de este mes, los negociadores se reunieron en Montreal durante “cinco días de intensas negociaciones” para reducir las opciones para el mecanismo y el fondo, así como la forma en que los fondos “fluirían” a través de ellos.

Entre otras cosas, se debatió quién pagaría por utilizar la DSI, cuánto se pagaría, qué “desencadenaría” esos pagos, cómo se desembolsaría ese dinero y a quién. También se habló de cómo se gestionaría y gobernaría todo el mecanismo.

Los debates sobre la DSI se llevaron a cabo en el marco de un grupo de contacto específico que se reunió ocho veces para resolver los 311 corchetes (que denotan cuestiones sin resolver) que aún quedaban en el texto al inicio de la cumbre.

En la COP16, los países acordaron el primer fondo mundial al que “deberían contribuir” las empresas que utilizan datos genéticos, junto con un mecanismo multilateral único para respaldarlo.

Los conglomerados farmacéuticos, cosméticos, agroalimentarios, nutracéuticos y tecnológicos que se benefician de los datos genéticos “deberían” aportar el 1% de sus beneficios, o el 0,1% de sus ingresos, al histórico “fondo de Cali”, según el acuerdo.

Sin embargo, los expertos en DSI dijeron a Carbon Brief que el uso de la palabra “deberían” implica que la contribución al fondo sigue siendo voluntaria y que los porcentajes de pago son “indicativos”, no vinculantes. En el periodo previo a la COP16, bloques que incluían a países africanos y latinoamericanos buscaron un mecanismo jurídicamente vinculante sobre DSI.

Además, las empresas podrían evitar pagar, puesto que ya no están obligadas a demostrar que no utilizaron datos genéticos. En el penúltimo borrador del documento se eliminó una cláusula clave que pedía a las empresas “demostrar” que no utilizaban DSI.

En cambio, el texto final deja la decisión en manos de las empresas.

La agroindustria – o “cría de animales y plantas” – como reza en el texto estuvo a punto de escapar al escrutinio, ya que se eliminó una referencia a la agroindustria de la “lista indicativa de sectores” que pueden beneficiarse del uso de la DSI. Aunque había sido incluida en el borrador del Presidente publicado el viernes por la mañana, había desaparecido del proyecto de texto publicado esa misma noche.

Esto suscitó la preocupación de los observadores de que otras industrias pudieran estar presionando de forma similar para su exclusión de la lista. (Carbon Brief tiene entendido que Suiza planteó la posibilidad de eliminar los productos farmacéuticos de la lista al margen de las negociaciones).

La cría de animales y plantas volvió a incluirse en el texto que, finalmente, se aprobó en el Pleno.

Nithin Ramakrishnan, experto en DSI de la Red del Tercer Mundo, declaró a Carbon Brief:

“La decisión está dando a los biopiratas la oportunidad de hacer una donación única al Fondo de Cali y salirse con la suya”.

A pesar de que países como Zimbabue – con la oposición de Japón y Canadá – insistieron en que las instituciones académicas y de investigación debían contribuir al fondo, esto ya no fue así. En su lugar, sólo se espera que estas instituciones expliciten en sus bases de datos los países de origen de los datos, para dar pistas a los usuarios de estas bases sobre a quién deben ir los beneficios. Preservar el acceso abierto era una prioridad clave para la UE, Canadá, Japón, Suiza, Noruega y Australia.

El texto final establece que al menos la mitad de todos los beneficios que se destinen al fondo deben utilizarse para satisfacer las necesidades “autoidentificadas” de las comunidades indígenas de los países en desarrollo, en particular las mujeres y los jóvenes, aunque admite que esto podría verse limitado por las “circunstancias nacionales”.

Los países también recibirán “asignaciones directas” de financiamiento, un tema que fue muy discutido.

El mecanismo mundial debía sustituir a las leyes nacionales sobre DSI, acceso y reparto de beneficios, como las elaboradas por Brasil. Sin embargo, muchos países, entre ellos Bangladesh, Bolivia, India, Egipto y Argentina, consideraron esta cláusula un “golpe a la soberanía” y un “lavado de cara a las leyes nacionales sobre acceso y reparto de beneficios”.

A las 3.30 de la madrugada, cuando la Presidencia colombiana publicó un nuevo proyecto de texto de decisión sobre la DSI, India se opuso enérgicamente, pidiendo que se incluyera en el anexo una cláusula sobre la garantía de las leyes nacionales de acceso y reparto de beneficios.

Panamá planteó objeciones sobre el escaso tiempo para revisar el borrador. En la sesión plenaria, dijo:

“Hemos dedicado meses a la versión anterior y también nos hemos asegurado de invertir recursos antes de venir a la COP a discutir esto. Como otras delegaciones pequeñas, Panamá tiene muchas limitaciones reales en cuanto a su capacidad para revisar y decidir sobre un mecanismo de este alcance antes de que finalice esta COP. Consideramos que esta acción no refleja una consideración adecuada con respecto a las delegaciones más pequeñas. Y, por lo tanto, queremos manifestar que en muchas ocasiones estuvimos en disposición de apoyar al presidente en este asunto, y fuimos excluidos.”

Ramakrishnan declaró a Carbon Brief:

“Los países en desarrollo no cedieron soberanía tras dos años de presiones de los países desarrollados y los grupos de presión de la industria y los científicos [que decían] que se trata de un fondo voluntario, por lo que [las leyes nacionales] no se aplican”.

La decisión final no sustituye explícitamente a la legislación nacional.

Una de las principales características de la decisión sobre la DSI es el reparto de ingresos o beneficios por parte de las grandes empresas beneficiarias de la DSI, que apareció en un documento oficioso el miércoles por la mañana.

Esta iniciativa se desarrolló a partir de una propuesta del Colectivo para la Biodiversidad Oceánica, que trabaja para proporcionar conocimientos interdisciplinarios a los países en las negociaciones de la DSI. El investigador líder del colectivo, el Dr. Siva Thambisetty, declaró a Carbon Brief:

“Aportar experiencia en negociaciones tensas es una oportunidad y un reto. [Nuestro] modelo, que se convirtió en la propuesta de Noruega, tenía varios elementos para construir un nuevo sistema de pagos. Uno de los valores clave que deben incorporarse al mecanismo es que los contribuyentes ‘paguen primero a la naturaleza’. En segundo lugar, “todos pagan” hace honor al principio de que la biodiversidad no es un bien gratuito y garantiza una amplia base para los pagos.

“Algunos de esos elementos se perdieron en el tira y afloja de las discusiones. Nunca ninguna parte consigue todo lo que quiere, por supuesto, pero es importante que la base fundamental no se estropee de cara al futuro. Tendremos que evaluar plenamente las implicaciones en los próximos días”.

El fondo mundial de DSI creado por la decisión estará ahora “bajo la autoridad y responsabilidad de la COP”.

Marco de supervisión

El marco de seguimiento – una parte de las negociaciones que abarca los mecanismos de planificación, seguimiento, reporte y revisión – se considera fundamental para el éxito del GBF.

Esto se debe, en parte, a que el fracaso del anterior conjunto de objetivos de biodiversidad, las metas de Aichi, ha sido ampliamente atribuido a la falta de implementación.

El marco de seguimiento se compone de un conjunto de indicadores correspondientes a cada objetivo y meta del GBF. Hay cuatro tipos de indicadores:

- Indicadores de cabecera.

- Indicadores binarios.

- Indicadores de componentes.

- Indicadores complementarios.

Los indicadores de cabecera se utilizan para medir los avances respecto a objetivos cuantitativos, como el compromiso de proteger el 30% de la tierra y los océanos del mundo para 2030.

Para objetivos más cualitativos, como el de integrar las consideraciones de género en la planificación de la biodiversidad, se desarrolló un conjunto de indicadores binarios: preguntas de sí/no que los países responden sobre la presencia o ausencia de legislación, políticas o de reglamentos relacionados con el objetivo.

Los indicadores de los componentes miden los avances hacia los subobjetivos del GBF, mientras que los indicadores complementarios evalúan áreas relacionadas, pero no necesariamente establecidas de forma explícita en el marco.

Los países están obligados a informar sobre los indicadores de cabecera y binarios, pero los indicadores de componentes y complementarios son opcionales. Como resultado, a lo largo de las negociaciones, los países fueron de un lado a otro sobre qué indicadores debían incluirse en cada categoría.

Lim Li Lin, asesor jurídico y medioambiental de la Red del Tercer Mundo, dijo a Carbon Brief:

“Todo el mundo hace malabarismos, ¿no? Queremos que los buenos vayan a la obligatoria, y queremos que los malos vayan a la complementaria, si no podemos deshacernos de ellos. Y todo el mundo está haciendo lo mismo desde su propio interés y perspectiva”.

En la COP15 de Montreal, los países acordaron un marco de seguimiento, pero ese texto también incluía la decisión de revisar el marco de seguimiento en la siguiente COP y “a partir de entonces mantener el marco de seguimiento bajo revisión, según proceda”.

El acuerdo de Montreal también incluía la creación de un grupo ad hoc de expertos técnicos, compuesto por 45 miembros: 30 representantes de las partes y 15 observadores, entre ellos representantes de la Red Mundial de Jóvenes por la Biodiversidad y del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad.

El grupo ad hoc se reunió seis veces a lo largo de los dos años que duró el periodo intersticial. Un foro en línea también permitió a otras personas y grupos comentar y debatir los indicadores propuestos. Los resultados de esas reuniones y debates se incorporaron a las discusiones de Cali.

Sin embargo, las recomendaciones del grupo ad hoc no fueron aceptadas uniformemente por las partes.

Kirsty Leong, especialista sénior en política global y defensa de WWF, contó a Carbon Brief:

“Desde el punto de vista del procedimiento, algunas partes dicen: ‘Dimos un mandato a este grupo de expertos. Así que ahora deberíamos adoptar ese marco’… Y otras partes dicen: ‘Bueno, en realidad, nunca negociamos, así que todo es aún discutible”.

Algunos indicadores resultaron especialmente polémicos durante las negociaciones, como los relativos al control del uso de pesticidas y los relacionados con la información sobre secuencias digitales y el reparto de beneficios de los recursos genéticos.

En cuanto al uso de plaguicidas, las partes se mostraron divididas sobre si los países debían informar de la “concentración ambiental de plaguicidas” o de la “toxicidad total aplicada agregada”.

El primer indicador es el que se acordó en la decisión de Montreal, pero el segundo es el que sugirió el grupo ad hoc de expertos técnicos, que afirmó que no existen datos fiables sobre la concentración ambiental de plaguicidas.

| Versión | Fecha | Texto de la nota |

|---|---|---|

| Non-paper v1 | 24 Octubre | n/a |

| Non-paper v2 | 27 Octubre | [El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en COP-15 y el indicador toxicidad total aplicada agregada es una propuesta de un grupo de expertos que no obtuvo consenso en COP 16]. |

| Non-paper v4 | 30 Octubre | [[El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en COP-15 y el indicador agregado toxicidad total aplicada es una propuesta de un grupo de expertos que no llegó a un consenso en la COP 16][Las dos alternativas se mantienen los indicadores principales para poder informar sobre cualquiera de los dos, así como para el trabajo metodológico posterior][Cuando sea posible, las Partes podrán de informar sobre uno u otro indicador en función de sus la capacidad técnica y la disponibilidad de datos proporcionan información valiosa para medir los avances hacia el objetivo]. |

| Draft decision | 31 Octubre | [[El indicador sobre la concentración ambiental de plaguicidas se adoptó en la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes, y el indicador toxicidad total aplicada agregada es una propuesta de un grupo de expertos que no nd consenso en la decimosexta reunión] [Los dos titulares alternativos se mantienen indicadores que permiten informar sobre de uno de los dos, así como para la continuación del trabajo metodológico][Cuando posible, las Partes podrán optar por informar sobre cualquiera de los indicadores según su capacidad nacional y técnica y la disponibilidad de datos, y tanto proporcionar valiosos información para medir el progreso hacia el objetivo]. |

| Draft decision | 1 Noviembre | [Las Partes pueden optar por informar sobre el medio ambiente de los plaguicidas o indicadores de cabecera de toxicidad total aplicada agregados, en función de la disponibilidad de metodología y de acuerdo con su circunstancias y capacidades técnicas nacionales[, reconociendo que el apoyo se dará prioridad al desarrollo del indicador principal en el mayor nivel de desarrollo a nivel mundial]. |

Versiones de la nota a pie de página que explica el desacuerdo sobre los indicadores de plaguicidas en la COP16

Varios expertos en conservación de los océanos también expresaron su preocupación por el hecho de que los indicadores sobre la cobertura y la salud de los arrecifes de coral – acordados en el marco de seguimiento de la COP15 – hubieran desaparecido de los textos presentados en la COP16.

La Dra. Susan Lieberman, vicepresidenta de política internacional de la Wildlife Conservation Society, declaró a Carbon Brief que estaba “muy decepcionada” por la desaparición de los indicadores de los arrecifes de coral. Y añadió:

“Muchos gobiernos realizan enormes esfuerzos en la conservación y gestión de sus arrecifes de coral, y la inclusión de indicadores específicos de la integridad ecológica de sus arrecifes les habría ayudado a informar sobre los resultados.”

Los indicadores sobre arrecifes de coral no estuvieron presentes en el texto final.

Una de las claves para las ONG y las organizaciones de la sociedad civil que siguió las negociaciones del marco de seguimiento fue que, se decidiera lo que se decidiera, el texto final debía incluir un llamador para revisar el marco y seguir añadiendo indicadores a los ya disponibles. Lim dijo a Carbon Brief:

“Es importante que no cierren la puerta a seguir trabajando en el marco de seguimiento, porque está lejos de estar completo. Pero al mismo tiempo, necesitamos un marco de seguimiento, porque si no tenemos al menos lo que [ya] tenemos para indicadores, entonces no podemos medir el progreso”.

Como en tantos otros puntos de la agenda de la COP16, los debates sobre recursos y capacidad fueron fundamentales en las negociaciones sobre el marco de seguimiento. Los países se enfrentan a “limitaciones de capacidad muy reales en cuanto a lo que pueden aplicar”, Leong comentó a Carbon Brief.

Las comunicaciones de los países antes de la COP16 mostraron que algunos países del Sur, como Argentina y Brasil, estaban preocupados por la carga que supondría un marco de seguimiento demasiado prescriptivo, y preferían uno flexible a las circunstancias nacionales.

Durante la reunión del grupo de trabajo del último día de la cumbre, la República Democrática del Congo pidió que se pusiera entre corchetes todo el marco de seguimiento, afirmando que no podían aceptarlo sin un acuerdo sobre la movilización de recursos.

La acción resultó decisiva, ya que la incapacidad de los países para alcanzar un consenso sobre la movilización de recursos hizo que el marco de seguimiento no se debatiera en la sesión plenaria. Se retomará, junto con las decisiones financieras, en la continuación de la COP16, que probablemente se celebrará el año que viene, coincidiendo con las reuniones de los órganos subsidiarios del CDB.

Lim señaló a Carbon Brief que, mediante consultas informales, las partes “probablemente encontrarán una zona de aterrizaje” entre el final de la COP16 y las reuniones de los órganos subsidiarios. Y añadió:

“Necesitamos el marco de seguimiento para medir los avances. Su adopción tardía es desafortunada, pero sólo puede verse en el contexto de la intransigencia de los gobiernos del Norte en las negociaciones para ayudar a financiar a las naciones más pobres y frenar el robo por parte de sus empresas de los recursos genéticos del Sur.”

Artículo 8(j)

Los derechos de los indígenas fueron uno de los principales puntos de debate de la COP16, en la que la participación indígena alcanzó un máximo histórico.

Durante una rueda de prensa celebrada en la primera semana de negociaciones, Ramiro Batzin, copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (IIFB, por sus siglas en inglés), expuso las prioridades del grupo. (El IIFB es una organización internacional que representa las voces indígenas en las negociaciones del CDB).

Entre dichas prioridades figuraban un programa de trabajo sobre el artículo 8(j) de aquí a 2030 y la creación de un órgano subsidiario permanente de pueblos indígenas y comunidades locales (IPLC) en el marco del CDB.

El artículo 8(j) obliga a las partes del CDB a “respetar, preservar y mantener” los conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales relacionados con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y a “fomentar la participación equitativa en los beneficios” derivados de estos conocimientos.

En la COP16 se aprobó el programa de trabajo para implementar el artículo 8(j) y otras disposiciones relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales hasta 2030, “priorizando las tareas que contribuyen directamente a la aplicación oportuna, plena y eficaz” del GBF.

El programa consta de nueve principios generales y ocho elementos centrados en cuestiones como la conservación y restauración de la biodiversidad, el uso sostenible, la participación plena y efectiva y un enfoque basado en los derechos humanos.

El programa de trabajo también incluye elementos como el acceso directo de los pueblos indígenas y las comunidades locales al financiamiento para la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.

Durante una rueda de prensa cerca de la clausura de la COP16, varios representantes del IIFB recibieron con satisfacción la adopción del programa de trabajo, calificándola de “victoria”.

Jennifer Tauli Corpuz, negociadora y experta del IIFB con sede en Filipinas, declaró:

“Esto nos pone en el camino de garantizar que el GBF se aplique en plena colaboración con los IPLC”. Batzin declaró a Carbon Brief que el programa de trabajo contribuirá a garantizar la plena aplicación del GBF:

“Este programa nos proporcionará acciones y directrices de evaluación, monitoreo y seguimiento”.

Durante la rueda de prensa, los representantes de los pueblos indígenas también pidieron a las partes que adoptaran el órgano subsidiario. Este grupo tendría un mandato permanente para seguir trabajando en el marco del CDB, y fue un tema polémico durante toda la cumbre. Al parecer, Indonesia, Jordania y Rusia se opusieron, argumentando que el grupo de trabajo ya ha sido eficaz y que un nuevo órgano subsidiario supondría más gastos.

Manuel Mavisoy, de la Mesa Permanente de Concertación del Movimiento Indígena de Colombia, afirmó en esa rueda de prensa que el órgano subsidiario “es el único mecanismo que garantiza la supervivencia de los sistemas tradicionales de los pueblos indígenas dentro del GBF”.

En una entrevista con Carbon Brief, Batzin declaró que el órgano subsidiario sería una institución permanente diseñada para aplicar y supervisar el programa de trabajo del artículo 8(j). Batzin subrayó que el órgano pretende funcionar de forma bilateral, con la participación tanto de los Estados como de los pueblos indígenas, de forma similar a como funciona actualmente el grupo de trabajo del artículo 8(j).

El grupo de trabajo sobre el artículo 8(j) existe desde hace más de 20 años, pero es sólo un órgano temporal, por lo que era propenso a ser disuelto, mencionó Corpuz en la rueda de prensa. Añadió que el nuevo órgano subsidiario propuesto estaría “mejor situado dentro del CDB”.

El pleno estalló en una gran ovación el viernes por la noche, cuando Muhamad bajó el martillo para señalar la adopción de la decisión de crear un nuevo órgano subsidiario.

Una portavoz del IIFB y de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad declaró ante el pleno que “este es un momento sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente”. Añadió:

“Este nuevo órgano subsidiario será un punto de referencia para el resto del mundo… Podemos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, que ha sido participativo, colaborativo y constante”.

Durante la cumbre, los pueblos indígenas y las comunidades locales también pidieron acceso directo a financiamiento para seguir conservando la biodiversidad.

El FMAM tiene el “objetivo aspiracional” de que los pueblos indígenas y las comunidades locales reciban el 20% de los recursos para biodiversidad, aunque todavía no se ha creado ningún mecanismo o medida para lograrlo, declaró Batzin a Carbon Brief. Añadió que el IIFB apoya que la financiación se asigne directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales y señaló que el órgano subsidiario sobre el artículo 8(j) tendría que discutir sobre cómo gestionar el flujo de financiación hacia los pueblos indígenas.

El texto final de la DSI que se adoptó decía que “al menos la mitad de la financiación del fondo mundial debe apoyar las necesidades autoidentificadas” de los pueblos indígenas y las comunidades locales, “cuando proceda y con sujeción a las circunstancias nacionales”. (Véase: Información sobre la secuencia digital).

Otro de los temas impulsados por los pueblos indígenas y las comunidades locales en la COP16 fue el de los derechos humanos.

Joji Carino, asesor principal de políticas del Forest Peoples Programme (FPP) de Filipinas, declaró en rueda de prensa que la aplicación del GBF exige respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, como los derechos sobre sus tierras y territorios, la participación equitativa en la toma de decisiones y el respeto de los conocimientos tradicionales.

Durante una conferencia sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, Luz Enith Mosquera, del equipo técnico del Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó en Colombia, subrayó la fuerte conexión que tienen los pueblos indígenas con sus territorios:

“Los bosques, ríos y selvas son entornos con los que coexistimos; no son meros objetos que dominar. Somos parte del bosque. Los territorios titulados se conservan porque las comunidades mantienen una relación equilibrada con la tierra.”

Mosquera dijo a Carbon Brief que en el departamento del Chocó los territorios colectivos están legalmente otorgados a las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, aún hay zonas que carecen de títulos legales y no cuentan con consejos comunitarios ni salvaguardas colectivas. Dijo a Carbon Brief:

“La ausencia de titulación colectiva crea un vacío legal que podría permitir que gente externa explote estos territorios. Por lo tanto, urge la titulación, ampliación y regulación de las tierras y las comunidades”.

Otra decisión de la COP16 se referió al reconocimiento de los pueblos afrodescendientes.

La decisión pide a las partes que incorporen las “contribuciones de los pueblos afrodescendientes” y su conocimiento y conexión con sus tierras en la aplicación del CDB y el GBF. También “alienta” a las partes a “facilitar su participación plena y efectiva” en ambos acuerdos internacionales.

La decisión también “alienta” a las partes, otros países y organizaciones a proporcionar apoyo financiero y desarrollo de capacidades a los pueblos afrodescendientes de forma voluntaria. Además, anima a las partes a comunicar en sus NBSAPs las contribuciones de los pueblos afrodescendientes en la aplicación del CDB y del GBF.

El texto sobre los pueblos afrodescendientes fue impulsado con fuerza por Colombia y Brasil, pero contó con la oposición de la República Democrática del Congo, que argumentó que faltan pruebas que respalden la contribución de estos pueblos a la aplicación del GBF.

The post COP16: Principales resultados acordados en la conferencia de la ONU sobre biodiversidad en Cali, Colombia appeared first on Carbon Brief.

Climate Change

Factcheck: Trump’s climate report includes more than 100 false or misleading claims

A “critical assessment” report commissioned by the Trump administration to justify a rollback of US climate regulations contains at least 100 false or misleading statements, according to a Carbon Brief factcheck involving dozens of leading climate scientists.

The report – “A critical review of impacts of greenhouse gas emissions on the US climate” – was published by the US Department of Energy (DoE) on 23 July, just days before the government laid out plans to revoke a scientific finding used as the legal basis for emissions regulation.

The executive summary of the controversial report inaccurately claims that “CO2-induced warming might be less damaging economically than commonly believed”.

It also states misleadingly that “excessively aggressive [emissions] mitigation policies could prove more detrimental than beneficial”.

Compiled in just two months by five “independent” researchers hand-selected by the climate-sceptic US secretary of energy Chris Wright, the document has sparked fierce criticism from climate scientists, who have pointed to factual errors, misrepresentation of research, messy citations and the cherry-picking of data.

Experts have also noted the authors’ track record of promoting views at odds with the mainstream understanding of climate science.

Wright’s department claims the report – which is currently open to public comment as part of a 30-day review – underwent an “internal peer-review period amongst [the] DoE’s scientific research community”.

The report is designed to provide a scientific underpinning to one flank of the Trump administration’s plans to rescind a finding that serves as the legal prerequisite for federal emissions regulation. (The second flank is about legal authority to regulate emissions.)

The “endangerment finding” – enacted by the Obama administration in 2009 – states that six greenhouse gases are contributing to the net-negative impacts of climate change and, thus, put the public in danger.

In a press release on 29 July, the US Environmental Protection Agency said “updated studies and information” set out in the new report would “challenge the assumptions” of the 2009 finding.

Carbon Brief asked a wide range of climate scientists, including those cited in the “critical review” itself, to factcheck the report’s various claims and statements.

The post Factcheck: Trump’s climate report includes more than 100 false or misleading claims appeared first on Carbon Brief.

https://www.carbonbrief.org/factcheck-trumps-climate-report-includes-more-than-100-false-or-misleading-claims/

Climate Change

Cropped 13 August 2025: Fossil-fuelled bird decline; ‘Deadly’ wildfires; Empty nature fund

We handpick and explain the most important stories at the intersection of climate, land, food and nature over the past fortnight.

This is an online version of Carbon Brief’s fortnightly Cropped email newsletter. Subscribe for free here.

Key developments

‘Deadly’ wildfires

WINE BRAKE: France experienced its “largest wildfire in decades”, which scorched more than 16,000 hectares in the country’s southern Aude region, the Associated Press said. “Gusting winds” fanned the flames, Reuters reported, but local winemakers and mayors also “blam[ed] the loss of vineyards”, which can act as a “natural, moisture-filled brake against wildfires”, for the fire’s rapid spread. It added that thousands of hectares of vineyards were removed in Aude over the past year. Meanwhile, thousands of people were evacuated from “deadly” wildfires in Spain, the Guardian said, with blazes ongoing in other parts of Europe.

MAJOR FIRES: Canada is experiencing its second-worst wildfire season on record, CBC News reported. More than 7.3m hectares burned in 2025, “more than double the 10-year average for this time of year”, the broadcaster said. The past three fire seasons were “among the 10 worst on record”, CBC News added. Dr Mike Flannigan from Thompson Rivers University told the Guardian: “This is our new reality…The warmer it gets, the more fires we see.” Elsewhere, the UK is experiencing a record year for wildfires, with more than 40,000 hectares of land burned so far in 2025, according to Carbon Brief.

-

Sign up to Carbon Brief’s free “Cropped” email newsletter. A fortnightly digest of food, land and nature news and views. Sent to your inbox every other Wednesday.

WESTERN US: The US state of Colorado has recorded one of its largest wildfires in history in recent days, the Guardian said. The fire “charred” more than 43,300 hectares of land and led to the temporary evacuation of 179 inmates from a prison, the newspaper said. In California, a fire broke out “during a heatwave” and burned more than 2,000 hectares before it was contained, the Los Angeles Times reported. BBC News noted: “Wildfires have become more frequent in California, with experts citing climate change as a key factor. Hotter, drier conditions have made fire seasons longer and more destructive.”

FIRE FUNDING: “Worsening fires” in the Brazilian Amazon threaten new rainforest funding proposals due to be announced at the COP30 climate summit later this year, experts told Climate Home News. The new initiatives include the Tropical Forests Forever Facility, which the outlet said “aims to generate a flow of international investment to pay countries annually in proportion to their preserved tropical forests”. The outlet added: “If fires in the Amazon continue to worsen in the years to come, eligibility for funding could be jeopardised, Brazil’s environment ministry acknowledged.”

Farming impacts

OUT OF ORBIT: US president Donald Trump moved to “shut down” two space missions which monitor carbon dioxide and plant health, the Associated Press reported. Ending these NASA missions would “potentially shu[t] off an important source of data for scientists, policymakers and farmers”, the outlet said. Dr David Crisp, a retired NASA scientist, said the missions can detect the “glow” of plant growth, which the outlet noted “helps monitor drought and predict food shortages that can lead to civil unrest and famine”.

FARM EXTREMES: Elsewhere, Reuters said that some farmers are considering “abandoning” a “drought-hit” agricultural area in Hungary as “climate change cuts crop yields and reduces groundwater levels”. Scientists warned that rising temperatures and low rainfall threaten the region’s “agricultural viability”, the newswire added. Meanwhile, the Premium Times in Nigeria said that some farmers are “harvest[ing] crops prematurely” due to flooding fears. A community in the south-eastern state of Imo “has endured recurrent floods, which wash away crops and incomes alike” over the past decade, the newspaper noted.

SECURITY RISKS: Food supply chains in the UK face “escalating threats from climate impacts and the migration they are triggering”, according to a report covered by Business Green. The outlet said that £3bn worth of UK food imports originated from the 20 countries “with the highest numbers of climate-driven displacements” in 2024, based on analysis from the Energy and Climate Intelligence Unit. The analysis highlighted that “climate impacts on food imports pose a threat to UK food security”. Elsewhere, an opinion piece in Dialogue Earth explored how the “role of gender equity in food security remains critically unaddressed”.

Spotlight

Fossil-fuelled bird decline

This week, Carbon Brief covers a new study tracing the impact of fossil-fuelled climate change on tropical birds.

Over the past few years, biologists have recorded sharp declines in bird numbers across tropical rainforests – even in areas untouched by humans – with the cause remaining a mystery.

A new study published this week in Nature Ecology and Evolution could help to shed light on this alarming phenomenon.

The research combined ecological and climate attribution techniques for the first time to trace the fingerprint of fossil-fuelled climate change on declining bird populations.

It found that an increase in heat extremes driven by climate change has caused tropical bird populations to decline by 25-38% in the period 1950-2020, when compared to a world without warming.

In their paper, the authors noted that birds in the tropics could be living close to their “thermal limits”.

Study lead author Dr Maximilian Kotz, a climate scientist at the Barcelona Supercomputing Center in Spain, explained to Carbon Brief:

“High temperature extremes can induce direct mortality in bird populations due to hyperthermia and dehydration. Even when they don’t [kill birds immediately], there’s evidence that this can then affect body condition which, in turn, affects breeding behaviour and success.”

Conservation implications

The findings have “potential ramifications” for commonly proposed conservation strategies, such as increasing the amount of land in the tropics that is protected for nature, the authors said. In their paper, they continued:

“While we do not disagree that these strategies are necessary for abating tropical habitat loss…our research shows there is now an additional urgent need to investigate strategies that can allow for the persistence of tropical species that are vulnerable to heat extremes.”

In some parts of the world, scientists and conservationists are looking into how to protect wildlife from more intense and frequent climate extremes, Kotz said.

He referenced one project in Australia which is working to protect threatened wildlife following periods of extreme heat, drought and bushfires.

Prof Alex Pigot, a biodiversity scientist at University College London (UCL), who was not involved in the research, said the findings reinforced the need to systematically monitor the impact of extreme weather on wildlife. He told Carbon Brief:

“We urgently need to develop early warning systems to be able to anticipate in advance where and when extreme heatwaves and droughts are likely to impact populations – and also rapidly scale up our monitoring of species and ecosystems so that we can reliably detect these effects.”

There is further coverage of this research on Carbon Brief’s website.

News and views

EMPTY CALI FUND: A major voluntary fund for biodiversity remains empty more than five months after its launch, Carbon Brief revealed. The Cali Fund, agreed at the COP16 biodiversity negotiations last year, was set up for companies who rely on nature’s resources to share some of their earnings with the countries where many of these resources originate. Big pharmaceutical companies did not take up on opportunities to commit to contributing to the fund or be involved in its launch in February 2025, emails released to Carbon Brief showed. Just one US biotechnology firm has pledged to contribute to the fund in the future.

LOSING HOPE: Western Australia’s Ningaloo reef – long considered a “hope spot” among the country’s coral reefs for evading major bleaching events – is facing its “worst-ever coral bleaching”, Australia’s ABC News reported. The ocean around Ningaloo has been “abnormally” warm since December, resulting in “unprecedented” bleaching and mortality, a research scientist told the outlet. According to marine ecologist Dr Damian Thomson, “up to 50% of the examined coral was dead in May”, the Sydney Morning Herald said. Thomson told the newspaper: “You realise your children are probably never going to see Ningaloo the way you saw it.”

‘DEVASTATION BILL’: Brazil’s president, Luiz Inácio Lula da Silva, signed a “contentious” environmental bill into law, but “partially vetoed” some of the widely criticised elements, the Financial Times reported. Critics, who dubbed it the “devastation bill”, said it “risked fuelling deforestation and would harm Brazil’s ecological credentials” just months before hosting the COP30 climate summit. The newspaper said: “The leftist leader struck down or altered 63 of 400 provisions in the legislation, which was designed to speed up and modernise environmental licensing for new business and infrastructure developments.” The vetoes need to be approved by congress, “where Lula lacks a majority”, the newspaper noted.

RAINFOREST DRILLING: The EU has advised the Democratic Republic of the Congo (DRC) against allowing oil drilling in a vast stretch of rainforest and peatland that was jointly designated a “green corridor” earlier this year, Climate Home News reported. In May, the DRC announced that it planned to open the conservation area for drilling, the publication said. A spokesperson for the European Commission told Climate Home News that the bloc “fully acknowledges and respects the DRC’s sovereign right to utilise its diverse resources for economic development”, but that it “highlights the fact that green alternatives have facilitated the protection of certain areas”.

NEW PLAN FOR WETLANDS: During the 15th meeting of the Ramsar Convention on Wetlands, held in Zimbabwe from 23 to 31 July, countries agreed on the adoption of a new 10-year strategic plan for conserving and sustainably using the world’s wetlands. Down to Earth reported that 13 resolutions were adopted, including “enhancing monitoring and reporting, capacity building and mobilisation of resources”. During the talks, Zimbabwe’s environment minister announced plans to restore 250,000 hectares of degraded wetlands by 2030 and Saudi Arabia entered the Convention on Wetlands. Panamá will host the next COP on wetlands in July 2028.

MEAT MADNESS: DeSmog covered the details of a 2021 public relations document that revealed how the meat industry is trying to “make beef seem climate-friendly”. The industry “may have enlisted environmental groups to persuade people to ‘feel better’ about eating beef”, the outlet said, based on this document. The strategy was created by a communications agency, MHP Group, and addressed to the Global Roundtable for Sustainable Beef. One of the key messages of the plan was to communicate the “growing momentum in the beef industry to protect and nurture the Earth’s natural resources”. MHP Group did not respond to a request for comment, according to DeSmog.

Watch, read, listen

MAKING WAVES: A livestream of deep-sea “crustaceans, sponges and sea cucumbers” has “captivated” people in Argentina, the New York Times outlined.

BAFFLING BIRDS: The Times explored the backstory to the tens of thousands of “exotic-looking” parakeets found in parks across Britain.

PLANT-BASED POWER: In the Conversation, Prof Paul Behrens outlined how switching to a plant-based diet could help the UK meet its climate and health targets.

MARINE DISCRIMINATION: Nature spoke to a US-based graduate student who co-founded Minorities in Shark Science about her experiences of racism and sexism in the research field.

New science

- Applying biochar – a type of charcoal – to soils each year over a long period of time can have “sustained benefits for crop yield and greenhouse gas mitigation”, according to a Proceedings of the National Academy of Sciences study.

- New research, published in PLOS Climate, found that nearly one-third of highly migratory fish species in the US waters of the Atlantic Ocean have “high” or “very high” vulnerability to climate change, but the majority of species have “some level of resilience and adaptability”.

- A study in Communications Earth & Environment found a “notable greening trend” in China’s wetlands over 2000-23, with an increasing amount of carbon being stored in the plants growing there.

In the diary

- 18-29 August: Second meeting of the preparatory commission for the Agreement on Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction | New York

- 24-28 August: World Water Week | Online and Stockholm, Sweden

- 26-29 August: Sixth forum of ministers and environment authorities of Asia Pacific | Nadi, Fiji

Cropped is researched and written by Dr Giuliana Viglione, Aruna Chandrasekhar, Daisy Dunne, Orla Dwyer and Yanine Quiroz. Please send tips and feedback to cropped@carbonbrief.org

The post Cropped 13 August 2025: Fossil-fuelled bird decline; ‘Deadly’ wildfires; Empty nature fund appeared first on Carbon Brief.

Cropped 13 August 2025: Fossil-fuelled bird decline; ‘Deadly’ wildfires; Empty nature fund

Climate Change

Guest post: Why China is still building new coal – and when it might stop

Last year, China started construction on an estimated 95 gigawatts (GW) of new coal power capacity, enough to power the entire UK twice over.

It accounted for 93% of new global coal-power construction in 2024.

The boom appears to contradict China’s climate commitments and its pledge to “strictly control” new coal power.

The fact that China already has significant underused coal power capacity and is adding enough clean energy to cover rising electricity demand also calls the necessity of the buildout into question.

Furthermore, so much new coal capacity provides an easy counterargument for claims that China is serious about the energy transition.

Did China really need more coal power?

And now that it is here, do all these brand-new power plants mean China’s greenhouse gas emissions will remain elevated for longer?

This article addresses four common talking points surrounding China’s ongoing coal-power expansion, explaining how and why the current wave of new projects might come to an end.

New coal is not needed for energy security

The explanation for China’s recent coal boom lies in a combination of policy priorities, institutional incentives and system-level mismatches, with origins in the widespread power shortages China experienced in the early 2020s.

In 2021, a “mismatch” between the price of coal and the government-set price of coal-fired power incentivised coal-fired power plants to cut generation. Furthermore, power shortages in 2020 and 2022 revealed issues of inflexible grid management and limited availability of power plants, when demand spiked due to extreme weather and elevated energy-intensive economic activity, compounded by coal shortages, reduced hydro output and insufficient imported electricity import.

Following this, energy security became a top priority for the central government. Local governments responded by approving new coal-power projects as a form of insurance against future outages.

Yet, on paper, China had – and still has – more than enough “dispatchable” resources to meet even the highest demand peaks. (Dispatchable sources include coal, gas, nuclear and hydropower.) It also has more than enough underutilised coal-power capacity to meet potential demand growth.

A bigger factor behind the shortages was grid inflexibility. During both the 2020 power crisis in north-east China and the 2022 shortage in Sichuan, affected provinces continued to export electricity while experiencing local shortages.

A lack of coordination between provinces and inflexible market mechanisms governing the “dispatch” of power plants – the instructions to adjust generation up or down – meant that existing resources could not be fully utilised.

Nevertheless, with coal power plants cheap to build and quick to gain approval, many provinces saw them as a reliable way to reassure policymakers, balance local grids and support industry interests, regardless of whether the plants would end up being economically viable or frequently used.

China’s average utilisation rate of coal power plants in 2024 was around 50%, meaning total coal-fired electricity generation could rise substantially without the need for any new capacity.

At the same time as adding new coal, the Chinese government also addressed energy security through improvements to grid operation and market reforms, as well as building more storage.

The country added dozens of gigawatts of battery storage, accelerated pumped hydro projects and improved trading linkages between electricity markets in different provinces.

Though these investments could have gone further, they have already helped avoid blackouts during recent summers – when few of the newly-permitted coal power plants had come online. As such, it is not clear that the new coal plants were needed to guarantee security of supply in the first place.

President Xi Jinping has stated that “energy security depends on developing new energy” – using the Chinese term for renewables excluding hydropower and sometimes including nuclear. According to the International Energy Agency, in the long run, resilience will come not from overbuilding coal, but from modernising China’s power system.

New coal power plants do not mean more coal use and higher emissions

It may seem intuitive to imagine that if a country is building new coal power plants, it will automatically burn more coal and increase its emissions.

But adding capacity does not necessarily translate into higher generation or emissions, particularly while the growth of clean energy is still accelerating.

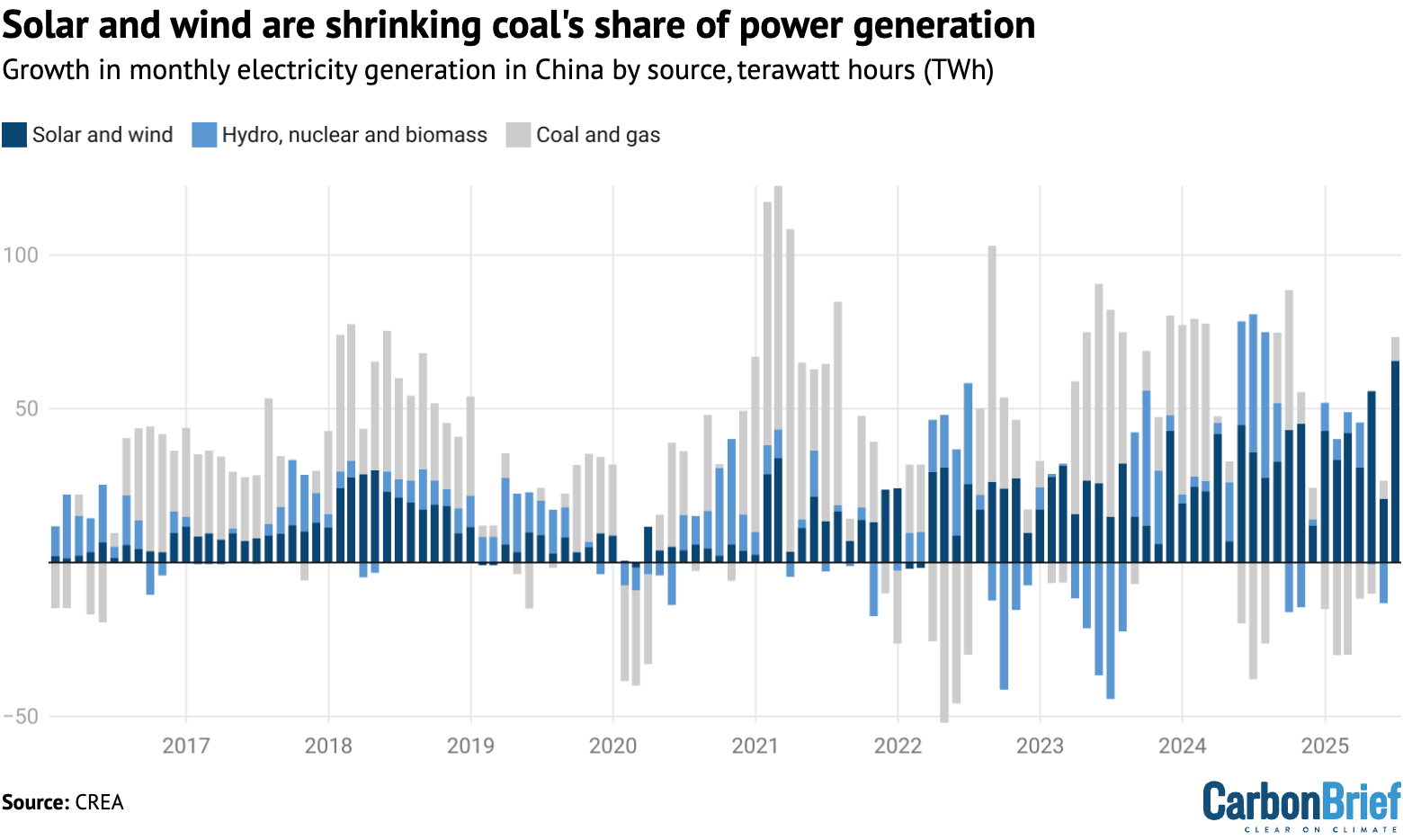

Coal power generation plays a residual role in China’s power system, filling the gap between the power generated from clean energy sources – such as wind, solar, hydro and nuclear – and total electricity demand. As clean-energy generation is growing rapidly, the space left for coal to fill is shrinking.

From December 2024, coal power generation declined for five straight months before ticking up slightly in May and June, mainly to offset weaker hydropower generation due to drought. Coal power generation was flat overall in the second quarter of 2025.

The chart below shows growth in monthly power generation for coal and gas (grey), solar and wind (dark blue) and other low-carbon power sources (light blue).

This illustrates how the rise in wind and solar growth is squeezing the residual demand left for coal power, resulting in declining coal-power output during much of 2025 to date.

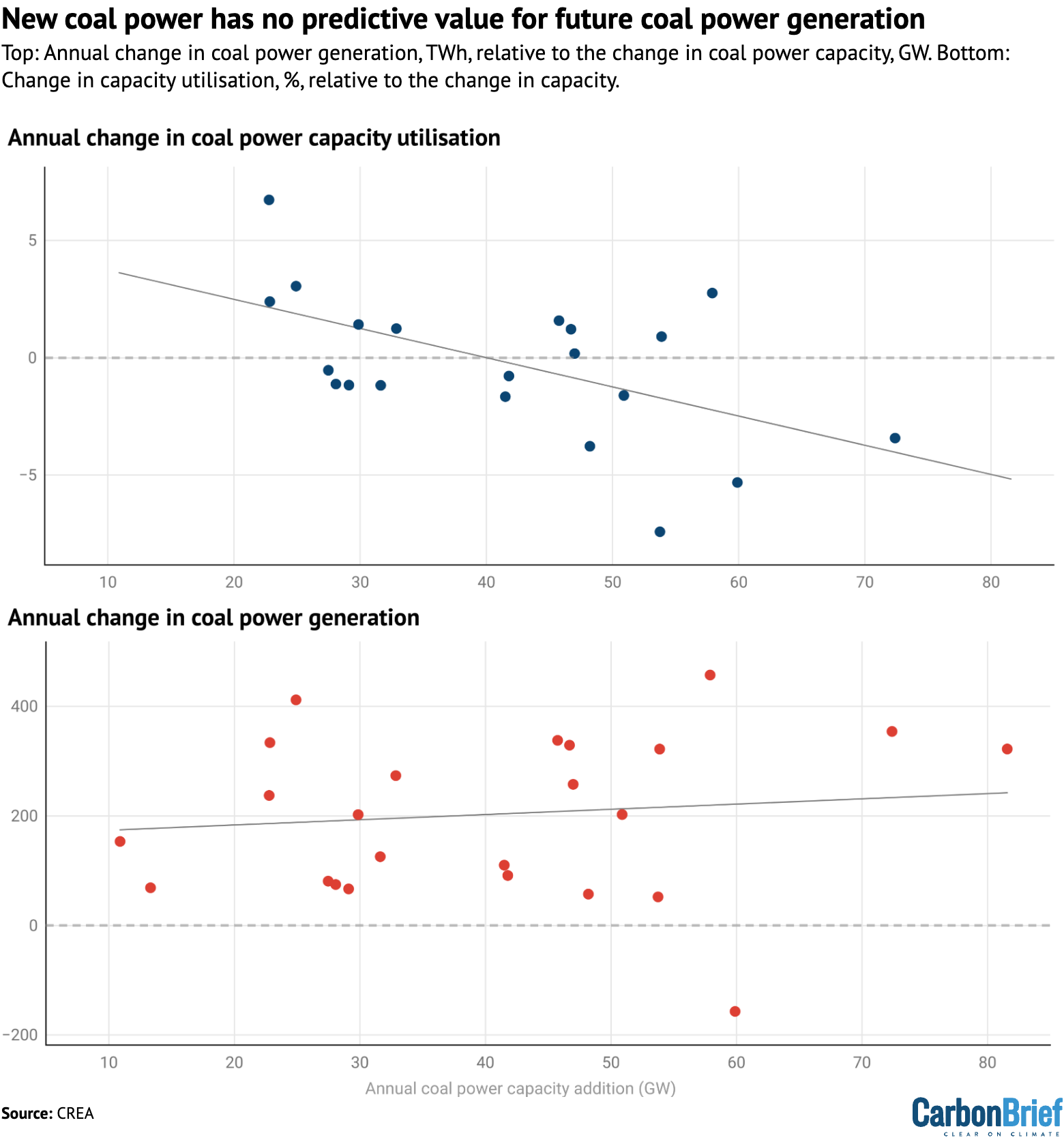

Another way to consider the impact of new coal-fired capacity is to test whether, in reality, it automatically leads to a rise in coal-fired electricity generation.

The top panel in the figure below shows the annual increase in coal power capacity on the horizontal axis, relative to the change in coal-power output on the vertical axis.

For example, in 2023, China added 47GW of new coal capacity and coal power output rose by 3.4TWh. In contrast, only 28GW was added in 2021, yet output still rose by 4.4TWh.

In other words, there is no correlation between the amount of new coal capacity and the change in electricity generation from coal, or the associated emissions, on an annual basis.

Indeed, the lower panel in the figure shows that larger additions of coal capacity are often followed by falling utilisation. This means that adding coal plants tends to mean that the coal fleet overall is simply used less often.

As such, while adding new coal plants might complicate the energy transition and may increase the risk of unnecessary greenhouse gas emissions, an increase in coal use is far from guaranteed.

If instead, clean energy is covering all new demand – as it has been recently – then building new coal plants simply means that the coal fleet will be increasingly underutilised, which poses a threat to plant profitability.

China is not unique in its approach to coal power

The dynamics behind last year’s surge in coal power project construction starts speak to the logic of China’s system, in which cost-efficiency is not always a central concern when ensuring that key problems are solved.

If a combination of three tools – coal power plants, storage and grid flexibility, in this case – can solve a problem more reliably than one alone, then China is likely to deploy all three, even at the risk of overcapacity.

This approach reflects not just a desire for reliability, but also deeper institutional dynamics that help to explain why coal power continues to be built.

But that does not mean that such a pattern is unique to China.

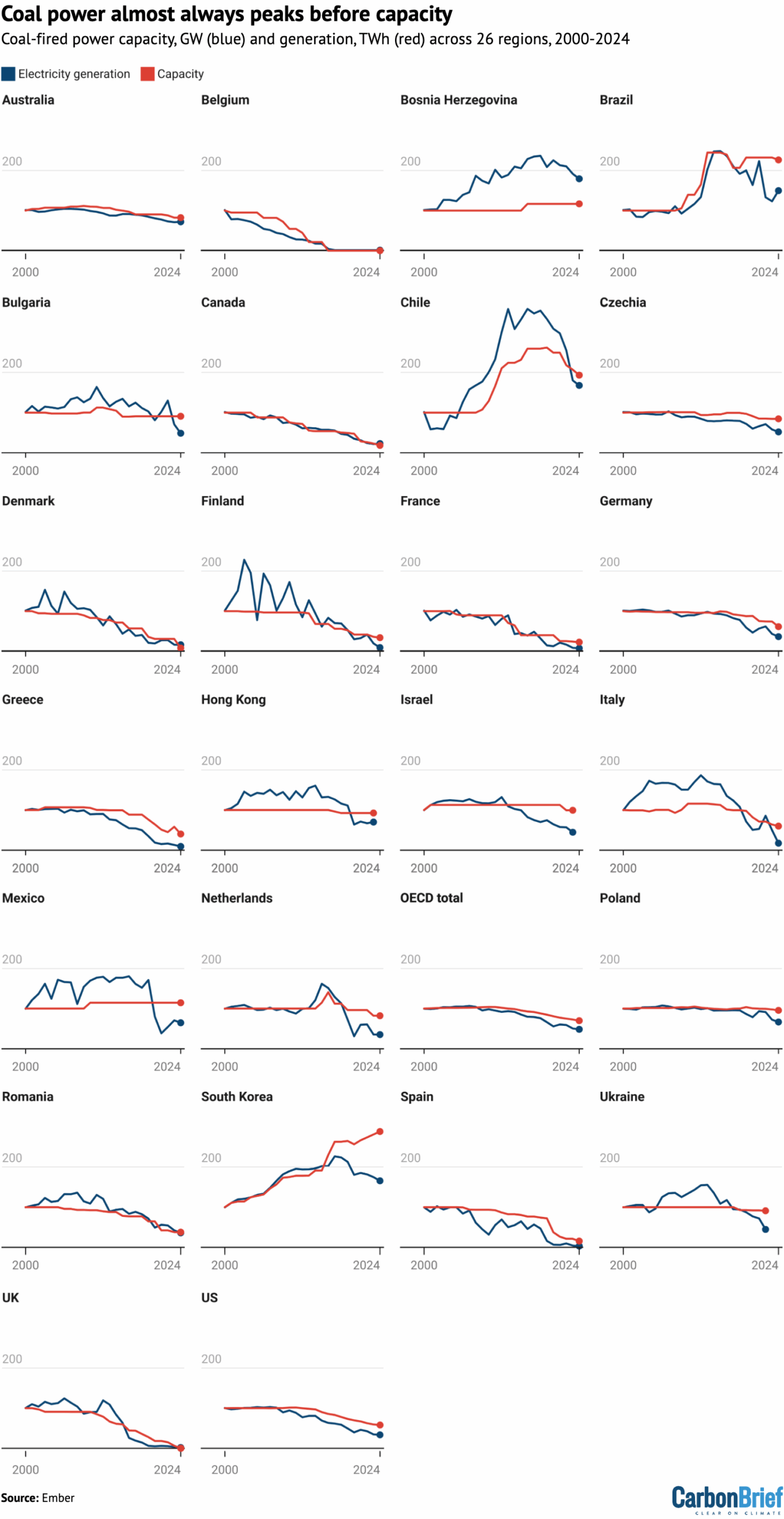

The figure below shows that, across 26 regions, a peak in coal-fired electricity generation (blue lines) almost always comes before coal power capacity (red) starts to decline.

Moreover, the data suggests that once there has been a peak, generation falls much more sharply than capacity, implying that remaining coal plants are kept on the system even as they are used increasingly infrequently.

In most cases, what ultimately stopped new coal power projects in those countries was not a formal ban, but the market reality that they were no longer needed once lower-carbon technologies and efficiency gains began to cover demand growth.

Coal phase-out policies have tended to reinforce these shifts, rather than initiating them. In China, the same market signals are emerging: clean energy is now meeting all incremental demand and coal power generation has, as a result, started to decline.

Coal is not yet playing a flexible ‘supporting’ role

Since 2022, China’s energy policy has stated that new coal-power projects should serve a “supporting” or “regulating” role, helping integrate variable renewables and respond to demand fluctuations, rather than operating as always-on “baseload” generators.

More broadly, China’s energy strategy also calls for coal power to gradually shift away from a dominant baseload role toward a more flexible, supporting function.

These shifts have, however, mostly happened on paper. Coal power overall remains dominant in China’s power mix and largely inflexible in how it is dispatched.

The 2022 policy provided local governments with a new rationale for building coal power, but many of the new plants are still designed and operated as inflexible baseload units. Long-term contracts and guaranteed operating hours often support these plants to run frequently, undermining the idea that they are just backups.

Old coal plants also continue to operate under traditional baseload assumptions. Despite policies promoting retrofits to improve flexibility, coal power remains structurally rigid.

Technical limitations, long-term contracts and economic incentives continue to prevent meaningful change. Coal is unlikely to shift into the flexible supporting role that China says it wants without deeper reform to dispatch rules, pricing mechanisms and contract structures.

Despite all this, China is seeing a clear shift away from coal. Clean-energy installations have surged, while power demand growth has moderated.

As a result, coal power’s share in the electricity mix has steadily declined, dropping from around 73% in 2016 to 51% in June 2025. The chart below shows the monthly power generation share of coal (dark grey), gas (light grey), solar and wind (dark blue), and other low-carbon sources (light blue) from 2016 to the present.

When will the coal boom end?

About a decade ago, the end of China’s coal power expansion also looked near. Coal power plant utilisation declined sharply in the mid-2010s as overcapacity worsened. In response, the government began restricting new project approvals in 2016.

With new construction slowing and power demand rebounding, especially during and after the height of the Covid-19 pandemic, utilisation rates recovered. Not long after, power shortages kicked off the recent coal building spree.

Now, there are new signs that the coal power boom is approaching its end. Permitting is becoming more selective again in some regions, especially in eastern provinces where demand growth is slowing and clean energy is surging. Meanwhile, system flexibility is advancing.

Compared to the late 2010s, the current shift appears more structural. It is driven by the rapid expansion of clean energy, which increasingly eliminates the need for large-scale new coal power projects.

Still, the pace of change will depend on how quickly institutions adapt. If grid operators become confident that peak loads can reliably be met with renewables and flexible backup, the rationale for new coal power plants will weaken.

Equally important, entrenched interests at the provincial and corporate levels continue to push for new plants, not just as insurance, but as sources of investment, employment and revenue. Through long-term contracts and utilisation guarantees, this represents institutional lock-in that may delay the shift away from coal.

The next major turning point will come when coal power utilisation rates begin to fall more sharply and persistently. With large amounts of capacity set to come online in the next two years and clean energy steadily displacing coal in the power mix, a sharp drop in coal power plant utilisation appears likely.